Calalai: In-betweenness (2015) oleh Kiki Febriyanti menceritakan keragaman identitas dan ekspresi gender yang merupakan bagian dari budaya Indonesia.

Sebagai implementasi nilai Kristiani, Unggul, Professional dan Peduli sebagai dasar Unika Atma Jaya, PPH UAJ sebagai bagian dari LPPM UAJ mengundang Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM), Atma Jaya Institute of Public Policy, Pusat Pengembangan Etika, Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, dan UPT Penerbit dalam nonton bareng film Calalai (2015) pada 2 Oktober 2024.

Nobar film dan diskusi tentang kebaragaman gender di Indonesia menjadi upaya kami untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan mendukung di Unika Atma Jaya.

Lima gender di Sulawesi Selatan

Keragaman identitas dan ekspresi gender adalah bagian dari budaya Indonesia. Sebelum kolonialisme, masyarakat Bugis di Pangkep melihat gender sebagai identitas dan peran sosial yang integral dalam kehidupan sehari-hari.

Makkunrai, Oroané, Bissu, Calabai, dan Calalai adalah 5 gender yang melihat identitas gender dan kelamin biologis sebagai dua aspek terpisah.

Eksistensi Calalai kini

Melalui film Calalai: In-betweenness, kita melihat bentuk dari keragaman gender tersebut. Bagaimana mereka hidup sehari-hari sebagai seseorang dengan jenis kelamin perempuan, namun mengidentifikasi sebagai laki-laki. Seorang bissu calalai dan seorang dosen yang mempelajari naskah I La Galilgo sepanjang hidupnya.

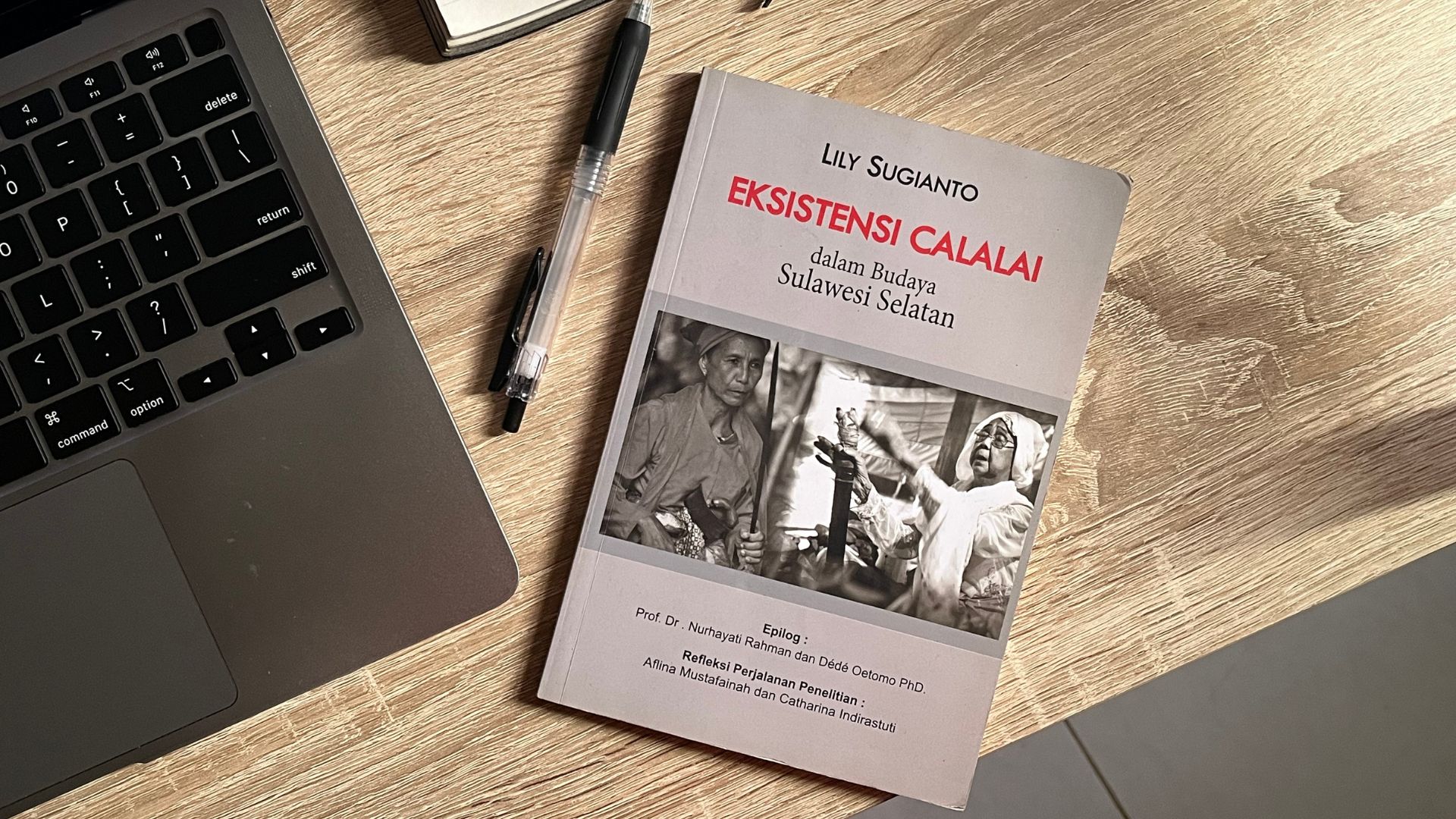

Salah satu hal menarik dari Calalai: In-betweenness (2015) adalah film ini merupakan adaptasi dari penelitian ekstensif tentang eksistensi Calalai dalam konteks terkini. Hasil penelitian disusun ke dalam sebuah buku berjudul Eksistensi Calalai dalam Budaya Sulawesi Selatan. Buku ini menceritakan lebih lengkap secara historis dan keberadaan mereka di tengah masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-21. Selain itu, buku ini juga membahas sejarah singkat mengenai I La Galigo, bissu, dan definisi lima gender di Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, buku ini juga menceritakan perjalanan mencari calalai, refleksi peneliti sepanjang proses penelitian, serta perjalanan produksi film.

Membedah keragaman dan dikotomis gender

Kami mengajak rekan-rekan LPPM UAJ untuk menonton dan berdiskusi bersama tentang keragaman gender di Indonesia, sekaligus mendobrak dikotomis gender. Melihat kelamin biologis, identitas gender, dan orientasi seksual sebagai aspek yang berbeda membuat kita lebih terbuka terhadap kompleksitas identitas manusia.

Kami mengundang RR. S. Agustine dari Ardhanary Institute untuk menampilkan film ini sekaligus memimpin diskusi tentang sexual orientation, gender identity, gender expression dan sex characteristics atau SOGIESC. Melalui film Calalai: In-betweenness, Augustine menjelaskan bahwa aspek SOGIESC bukanlah sebuah dikotomis, melainkan suatu keterhubungan yang membentuk identitas manusia. Ia menjelaskan bahwa identitas gender seseorang tidak memastikan seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Seorang laki-laki secara biologis dengan penampilan fenimin tidak memastikan bahwa ia adalah homoseksual, misalnya. Menghubung-hubungkan, atau mengkotak-kotakkan identitas ini merupakan pemikiran dikotomis.

Dikotomis antara jantan/betina, maskulin/feminin, dan laki-laki/perempuan mempersempit pandangan kita atas perbedaan. Membuat kita lebih mudah menilai seseorang, menyematkan label, hingga mengotak-kotakkan manusia. Hal ini mengakibatkan seseorang yang berada di luar dikotomis tersebut sebagai abnormal, menyimpang, dan salah. Pelabelan ini berujung pada stigma dan diskriminasi yang membatasi hak asasi mereka.

Dikotomi gender dan stigma

PPH UAJ melihat realitas stigma dan diskriminasi yang membatasi ini. Orang dengan HIV di Indonesia mengalami stigma dan diskriminasi yang mencegah mereka mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hak sebagai warga negara. Seharusnya, orang dengan HIV memiliki kebebasan untuk mengakses layanan kesehatan seperti tes HIV, alat kontrasepsi, perawatan ARV, konseling, serta layanan penunjang lainnya. Namun, stigma terhadap orang dengan HIV melalui pelabelan negatif, stereotipe, dan pengucilan sosial menghambat mereka untuk menerima kondisi kesehatan, mengakses layanan kesehatan, hingga mendapatkan perawatan yang sesuai.

Lekatnya orang dengan HIV dengan populasi tertentu juga melekatkan suatu kelompok dengan stigma HIV. Padahal, stigma ini berbahaya kepada banyak orang, termasuk mereka yang bukan termasuk populasi kunci, populasi risiko tinggi infeksi HIV, dan orang dengan status negatif HIV. Stigma tentang HIV ini bisa menghambat penyebaran informasi dan edukasi HIV yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat.